1. この20年は実に異常であった

2. 仮にこの異常な株式・債券の逆相関がなかったら、単純なマルチアセット・ポートフォリオのボラティリティは著しく高くなっていた

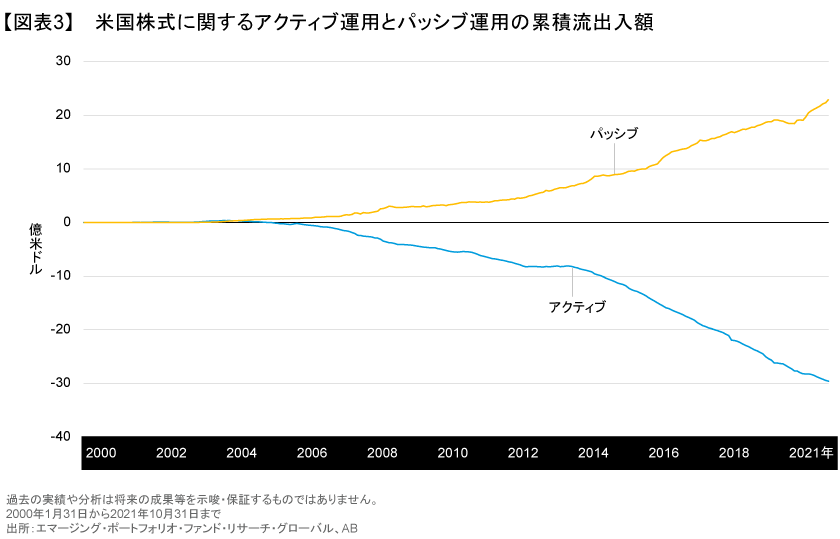

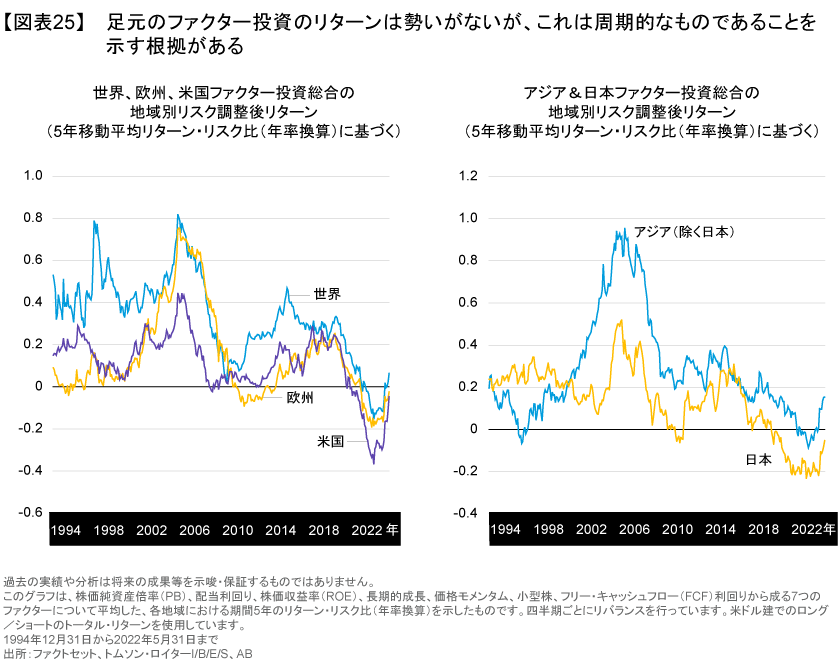

3. アクティブ運用からパッシブ運用への循環は特定のマクロ環境が基盤になった面がある

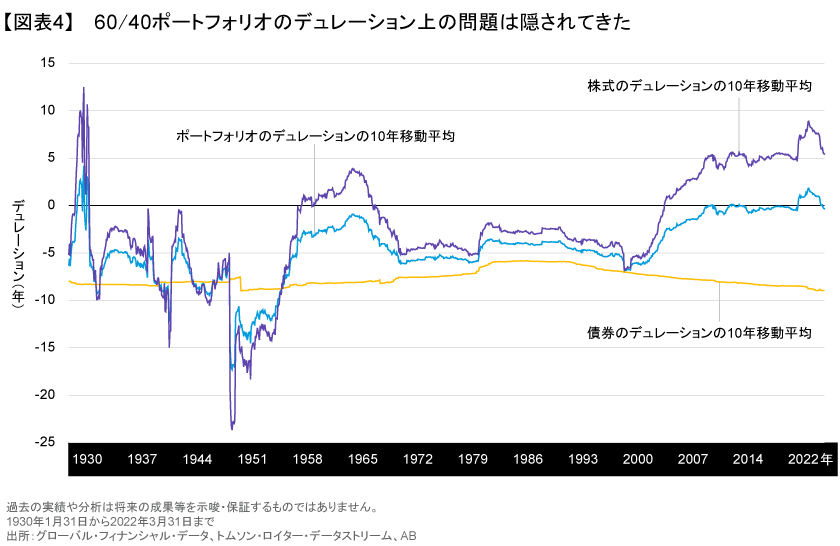

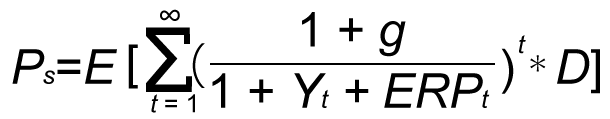

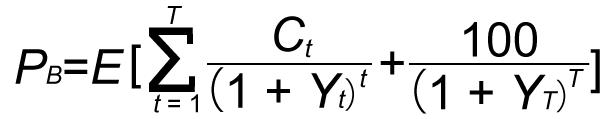

4. 複数資産に分散する投資家はデュレーション問題を抱えている

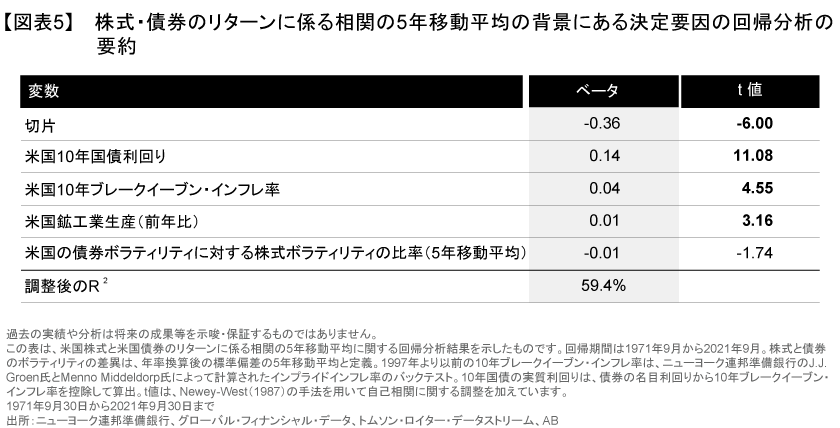

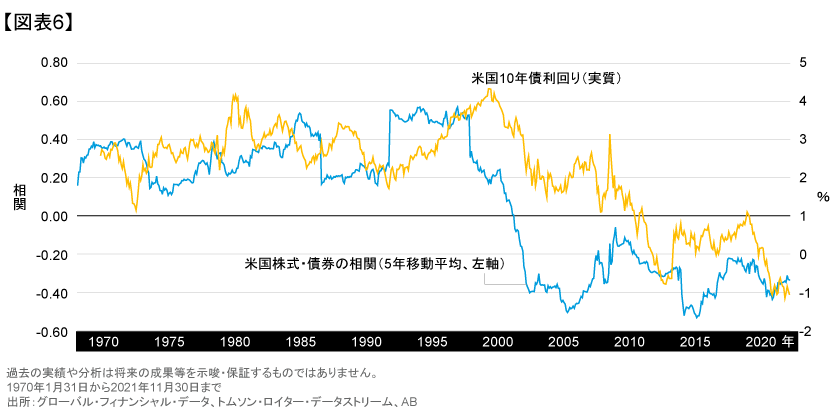

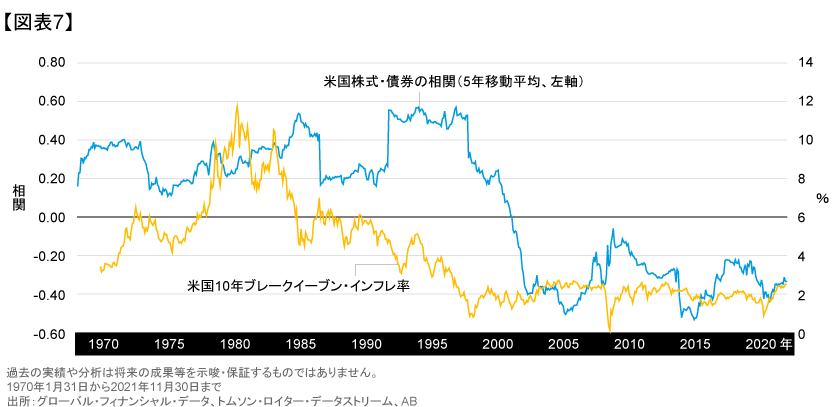

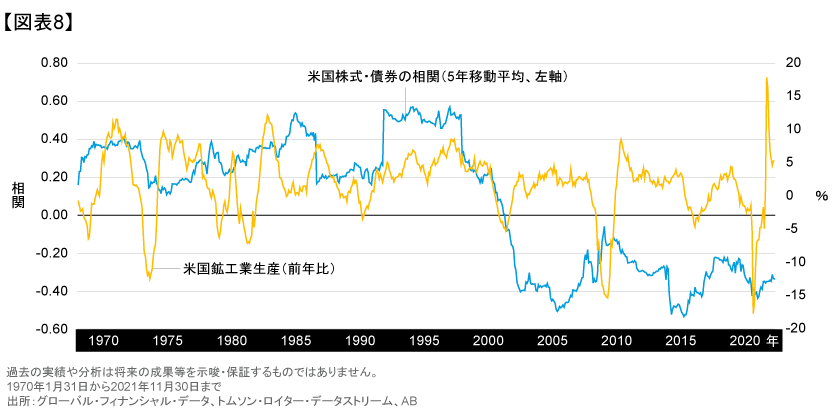

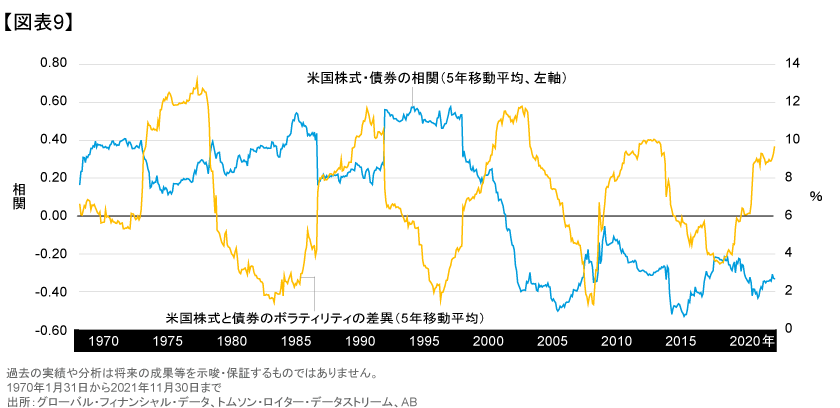

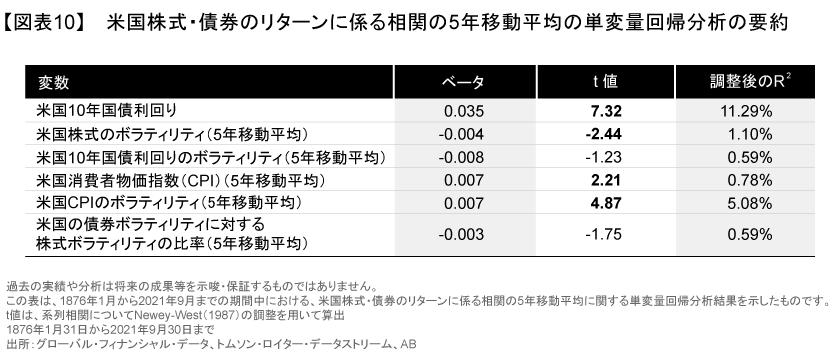

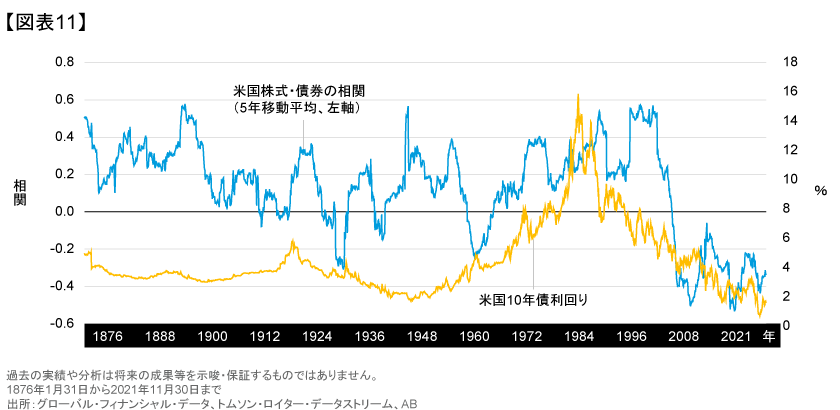

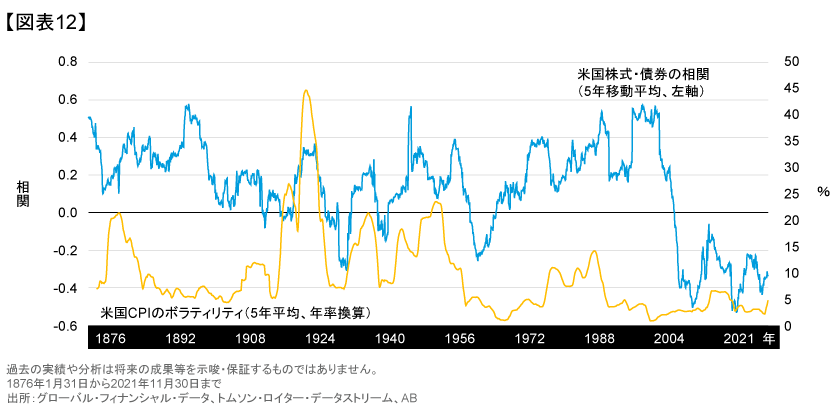

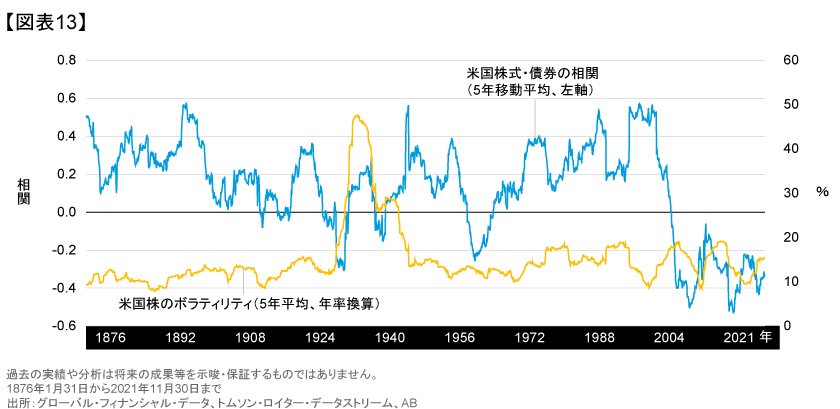

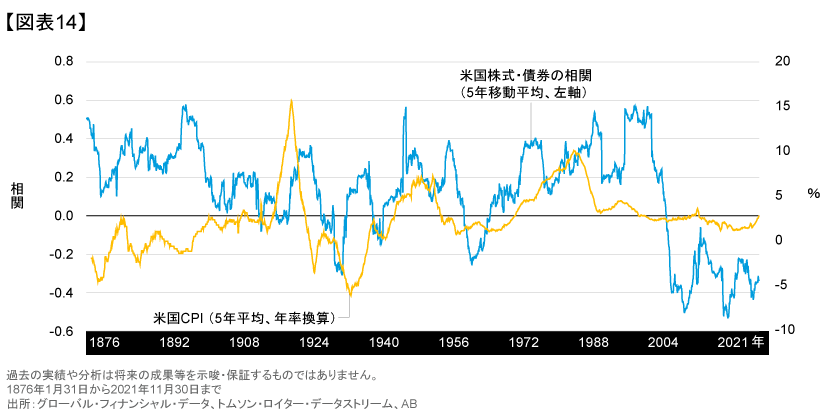

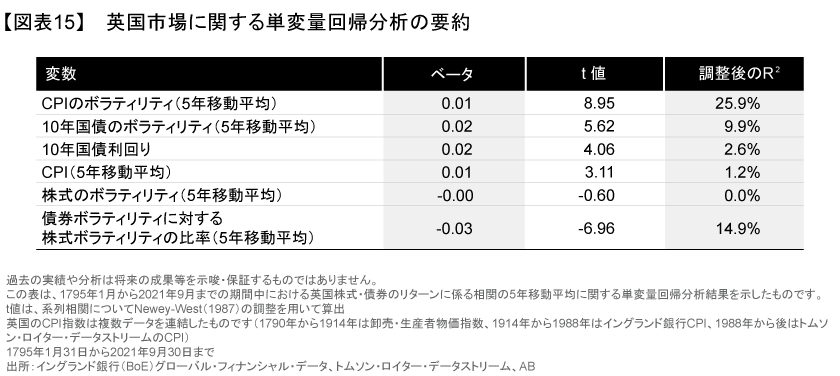

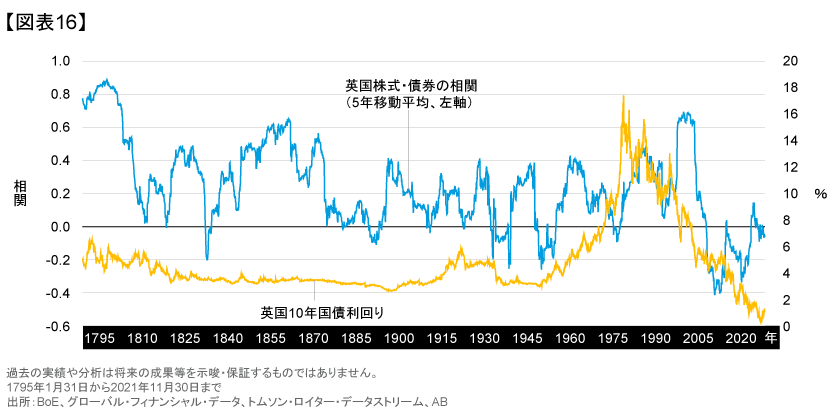

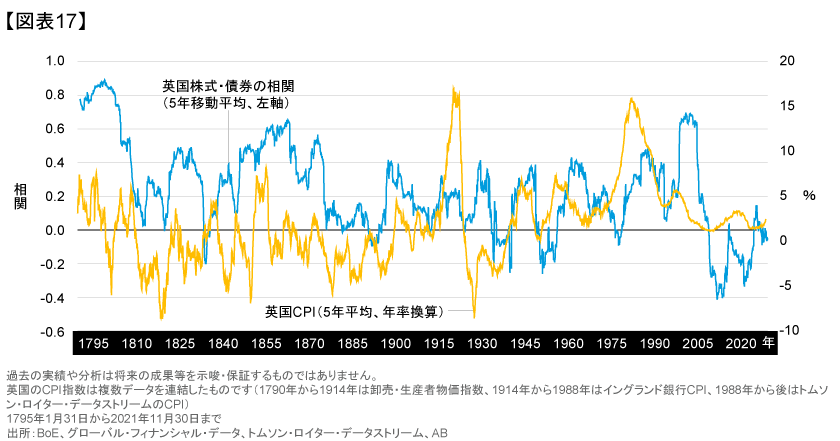

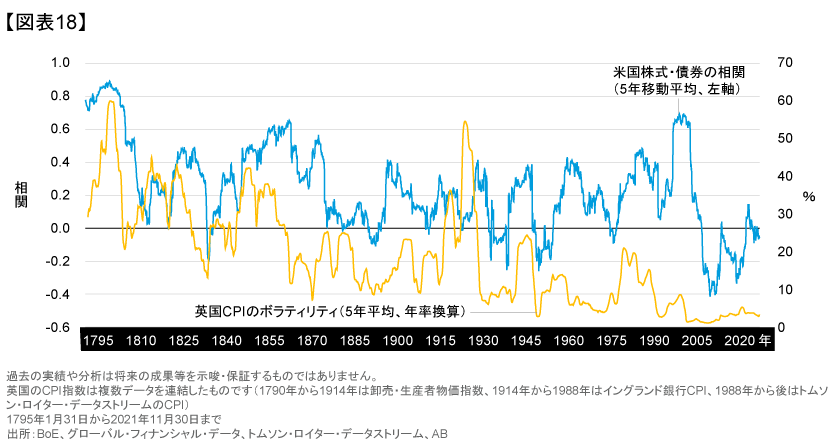

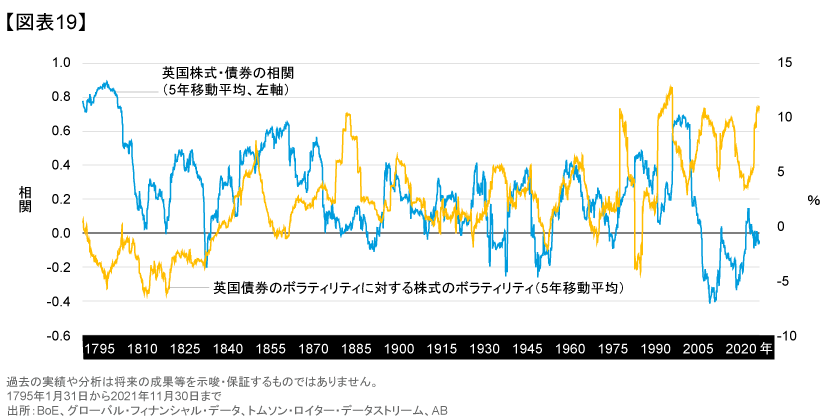

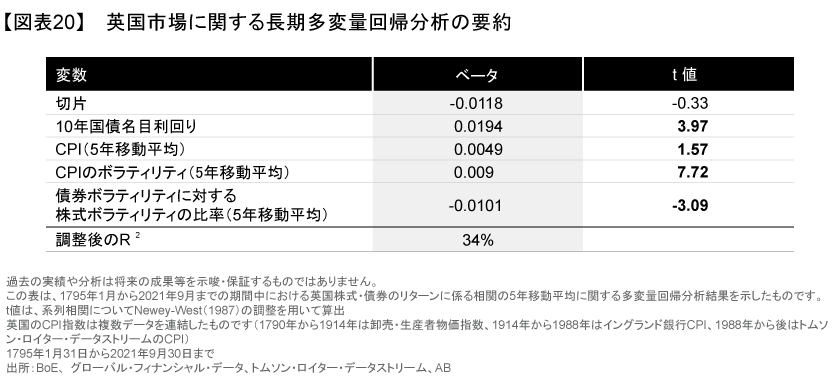

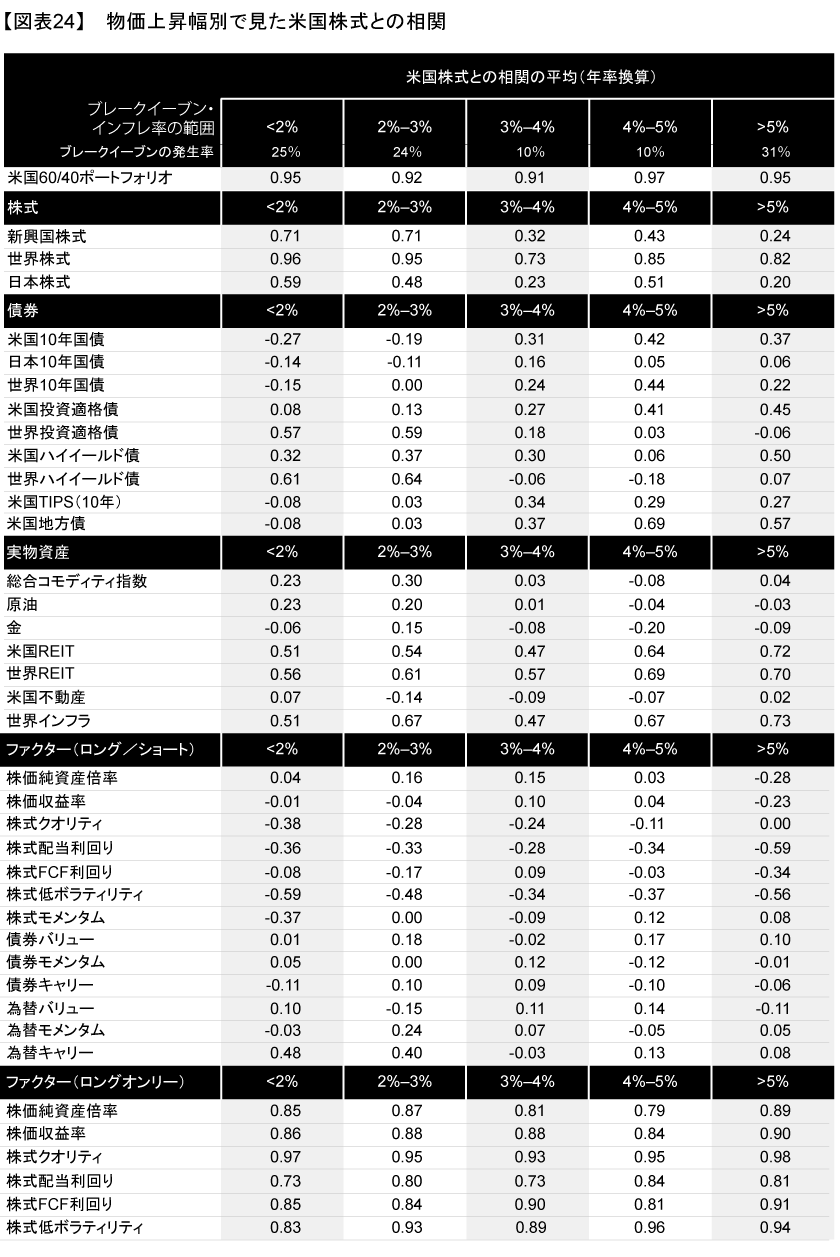

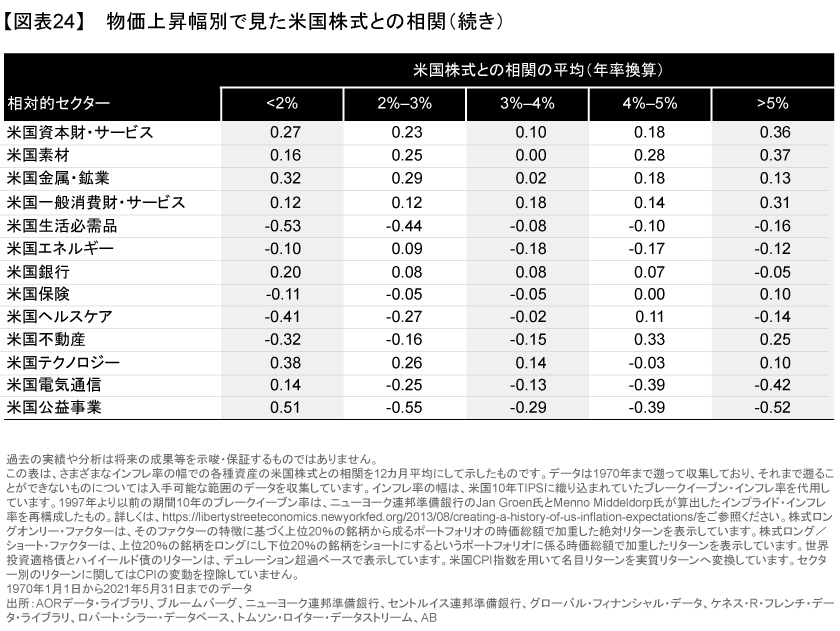

相関が強まるリスクがなぜ今存在するのか?

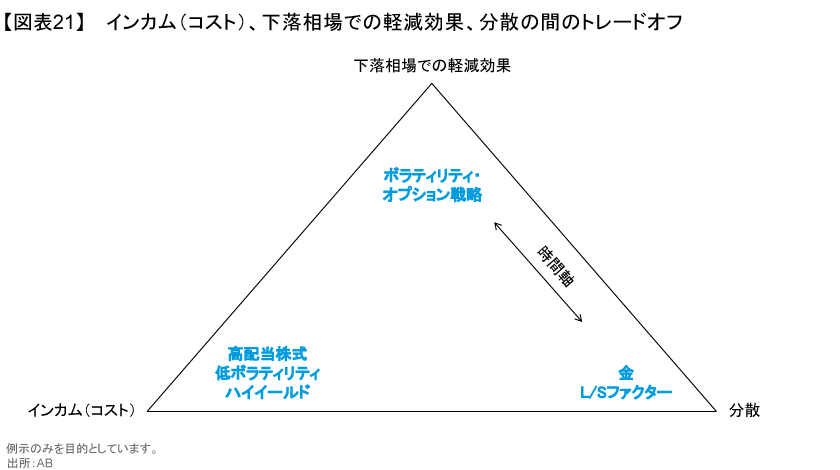

3方向のトレードオフ:時間、分散、コスト

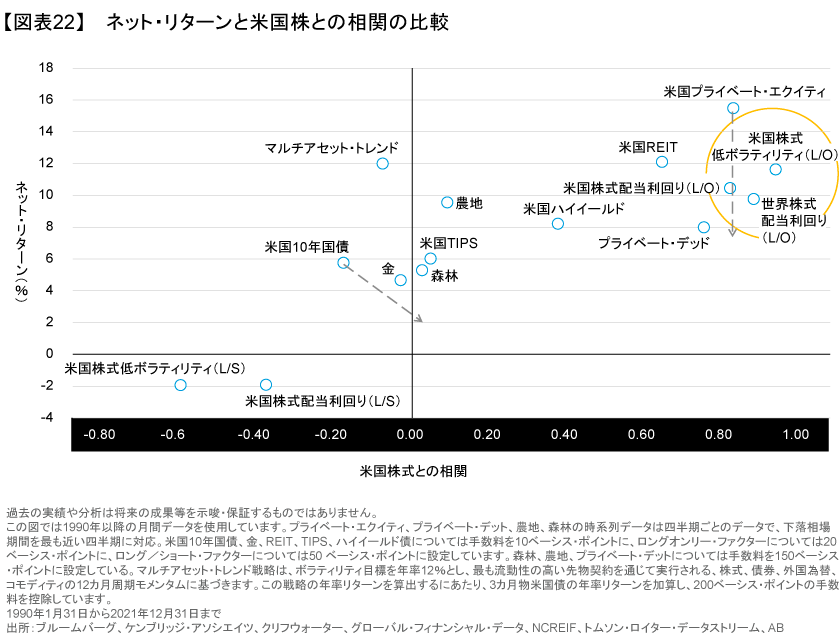

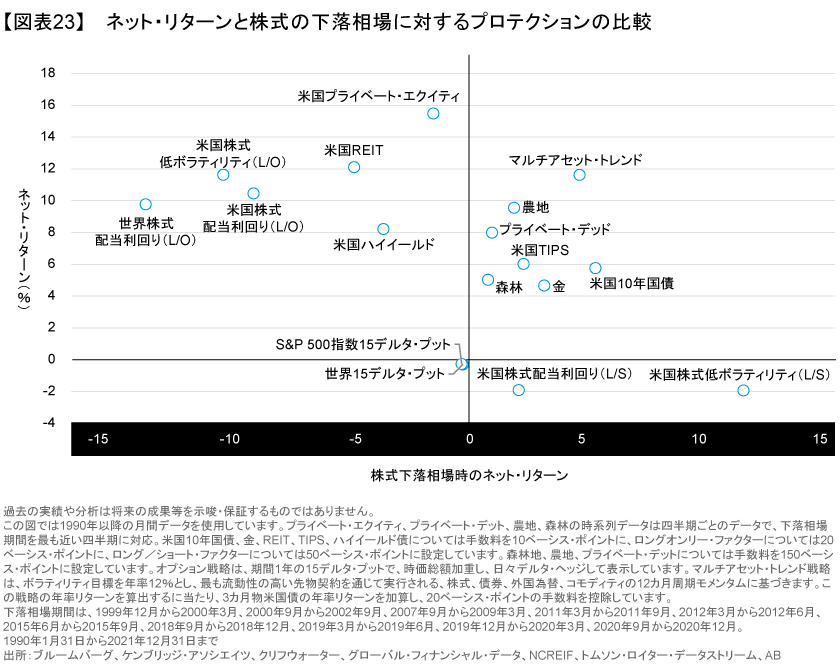

ポートフォリオ構築にとっての意味合い

リターンの安定性の問題

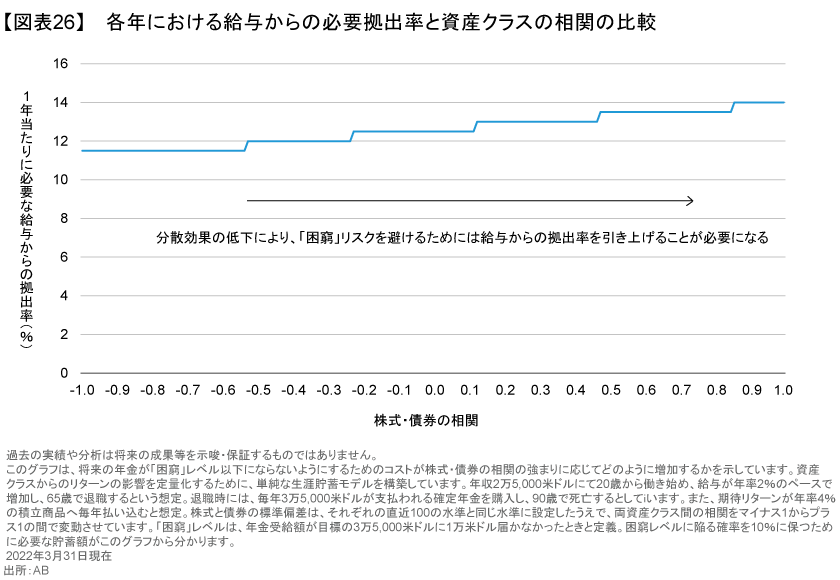

どの程度のアロケーションの見直しが株式・債券の相関上昇を相殺するか?

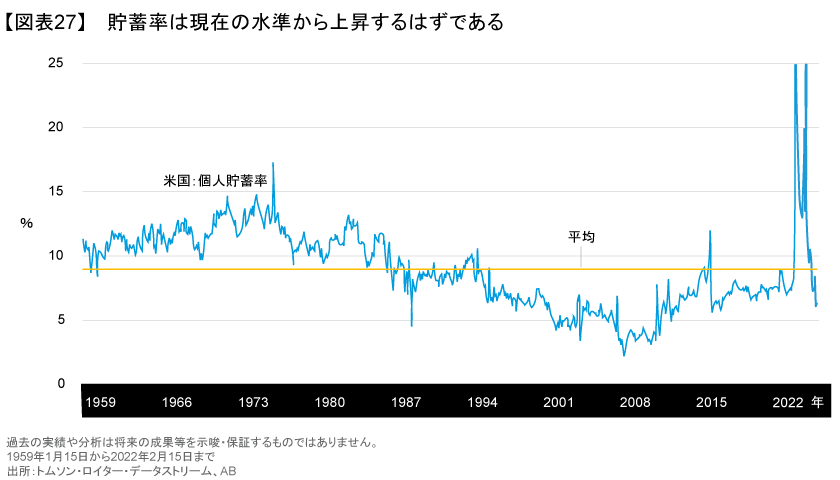

貯蓄率に関するマクロ経済上の意味合い

結論

当資料は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーのCONTEXTブログを日本語訳したものです。

オリジナルの英語版はこちら

本文中の見解はリサーチ、投資助言、売買推奨ではなく、必ずしもアライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)ポートフォリオ運用チームの見解とは限りません。本文中で言及した資産クラスに関する過去の実績や分析は将来の成果等を示唆・保証するものではありません。

当資料は、2022年6月13日現在の情報を基にアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが作成したものをアライアンス・バーンスタイン株式会社が翻訳した資料であり、いかなる場合も当資料に記載されている情報は、投資助言としてみなされません。当資料は信用できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に掲載されている予測、見通し、見解のいずれも実現される保証はありません。また当資料の記載内容、データ等は作成時点のものであり、今後予告なしに変更することがあります。当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。当資料中の個別の銘柄・企業については、あくまで説明のための例示であり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。アライアンス・バーンスタイン及びABはアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。アライアンス・バーンスタイン株式会社は、ABの日本拠点です。

「マルチアセット」カテゴリーの最新記事

「マルチアセット」カテゴリーでよく読まれている記事

アライアンス・バーンスタインの運用サービス

アライアンス・バーンスタイン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号

https://www.alliancebernstein.co.jp/

- 加入協会

-

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

日本証券業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料についての重要情報

当資料は、投資判断のご参考となる情報提供を目的としており勧誘を目的としたものではありません。特定の投資信託の取得をご希望の場合には、販売会社において投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、投資に関する最終決定はご自身で判断なさるようお願いします。以下の内容は、投資信託をお申込みされる際に、投資家の皆様に、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。

投資信託のリスクについて

アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をご覧ください。

お客様にご負担いただく費用

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります

- 申込時に直接ご負担いただく費用…申込手数料 上限3.3%(税抜3.0%)です。

- 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金 上限0.5%です。

- 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬 上限2.068%(税抜1.880%)です。

その他費用:上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アライアンス・バーンスタイン株式会社が運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

ご注意

アライアンス・バーンスタイン株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品等を投資対象として運用を行いますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品等の値動きの変化による影響を受けます。また、金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務または財産の状況の変化による影響も受けます。デリバティブ取引を行う場合は、これらの影響により保証金を超過する損失が発生する可能性があります。資産の価値の減少を含むリスクはお客様に帰属します。したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。運用戦略や商品によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。また、ご投資に伴う運用報酬や保有期間中に間接的にご負担いただく費用、その他費用等及びその合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ表示することができません。上記の個別の銘柄・企業については、あくまで説明のための例示であり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。